こんなにラグビーファンが日本にいたのか??そんなことを思い続けた少々感動の一ヶ月半だった。

ワールドカップ開催中に品川で見かけた看板

ワールドカップ開催中に品川で見かけた看板 日本で、いや、アジアで初めて開催された「ラグビーワールドカップ」。ネットのニュースの上位にラグビーの話題が上がって来るし、TwitterやFacebookなどのSNSも、元々私がフォローしている人たちにラグビーファンなどほとんどいなかっただろうに、ラグビー関連の投稿で溢れ返った。所謂俄かファンもいただろうし、前からラグビー押しだったけれど、今まで一般的に話題にならないから黙っていた、隠れ?ラグビーファンの人たちもいただろう。後者の人たちがここぞとばかりにラグビー愛を炸裂させ、熱いコメントを連投しているのが実に面白かった。

ちょうど開催期間中に定期検診で訪れた病院の主治医も、一通り必要な説明をし、薬を処方した後で、「ところで原田さんはラグビー、観てるんですか?」と聞いて来た。え?とびっくりしつつ、先生は?と聞き返したところ、「えぇ、観てるんですよぉ。今流行りの“俄か”ですけどね。ラグビーってよく見てると面白いですねぇ」と返事があり、しばしラグビー談義に花が咲いてしまった。実はその日は待ち時間がちょっといつもより長い感じがしていたのだが、ひょっとしてそれは先生が患者さん一人一人とラグビーの話をしていたからだったのだろうか?

それはともかく、ラグビーは、実は私が人生初めて熱狂したスポーツだった。子供の頃にオーストラリアに住んでいたのだから、それは当然のことだったかもしれない。私がシドニーに住んでいた1970年代、身近な人気スポーツと言えば、当時強い選手が多かったテニス、そしてラグビーだった。

因みに、オーストラリアでは「フットボール」と言えばサッカーではなく、ラグビーのこと。サッカーはサッカーだ。以前日本でオーストラリア映画「Bootmen」(邦題は「タップドッグス」)が公開された時、明らかにラグビーのことに言及して登場人物が「フットボール」と言っている場面で、字幕が「サッカー」となっていて、思わず「違う!」と声を上げそうになったことがある。翻訳は教科書英語のまま訳せば良いのではなく、文化的な背景も十分理解していないと正しい訳は付けられないだけに、本当に難しい仕事だとつくづく思う。

その「フットボール」、オーストラリアには主に3つの異なる競技が存在する。一つは、今回日本でワールドカップが行われた「ラグビーユニオン」。もう一つは「ラグビーリーグ」。そして「オーストラリアン・ルールズ・フットボール」だ。(長いので、以下「オージールール」と記載することにする。)

「リーグ」はパッと見「ユニオン」と酷似しているが、まず人数が1チーム13人で、15人の「ユニオン」と異なる。従って、スクラムハーフは「ユニオン」では9番だが、「リーグ」では7番だ。両者の違いは細かくはいろいろあるのだろうが、私も解説が出来るほど詳しくはない。が、一言で言うと、スピードが決定的に違う。「リーグ」の方がゲームの展開が断然早い。例えば「ユニオン」だと選手がボールを持って走り、タックルで倒されると、ラック、というのだろうか、選手たちがワーッと寄って来て、団子状態でボールを奪い合うという状態が発生するが、「リーグ」ではそれがない。タックルされるとそこで一旦両者が分かれ、ボールを持っていた選手が立ち上がって、後ろにいる選手一人に足でボールを掻き出す感じでボールを回しプレーが継続する。そして6回倒されると、相手チームにボールが渡される。ラックでワサワサやっている時間がないので、結果、スピーディーになるのだ。

一方、「オージールール」は、名前からわかるようにラグビーをベースにオーストラリアで生まれた球技で、その誕生の過程には諸説ある。最近では先住民の人たちがやっていた球技と融合する形で成立したのでは、ということも言われている。

これは、見かけから「ユニオン」「リーグ」と全く違うスポーツ、ということがわかる。選手たちもヘビー級、というより、筋肉質でシュッと引き締まっている選手が多い。ユニフォームも見るからに違ってノースリーブだ。そしてグラウンドも長方形ではなく、楕円形。当然ルールは全く違うが、以前シドニーの友達に「オージールールって覚えるの難しいかな?」と質問したところ、「そんなことないよ、単純なルールだよ。あれはただひたすらグラウンドの中を走り回って、ボールを回して、時々それを蹴って、ってだけだから」、と言われたことがある。これは彼のジョークだろう、とその時は笑って終わったが、実際試合を見に行ったところ、正にその通りだった。これはひどく運動量の多い競技だ。選手たちの身体が締まっているのに納得だ。

この3つのラグビーの中で私が昔熱狂して観ていたのは「リーグ」だった。それは「リーグ」がプロ競技で、シーズン中はトーナメントの形で毎週末試合が行われ、各地にクラブチームが存在していて、一般市民の最も身近に存在していたプロスポーツだったからだ。私が通っていたシドニー日本人学校でも、みんなそれぞれお気に入りのチームがあって、週明けの月曜日は、土日の勝ち負けの話で盛り上がった。日本におけるプロ野球的存在、と言えるか。

昔集めた「リーグ」関連の雑誌やファングッズ

昔集めた「リーグ」関連の雑誌やファングッズ プロスポーツ、というと、「オージールール」もプロなのだが、実は「リーグ」はシドニー中心、「オージールール」はメルボルン中心、と人気のある地が分かれていたため、当時「オージールール」は私には遠い存在の競技だった。現在は商業的な狙いもあり、シドニーに「オージールール」のチームを誘致し、逆にメルボルンには「リーグ」のチームを設立するなどしたことで、両方の競技が全国的に注目される体制になっている。それでも、未だにオージールールはメルボルン、リーグはシドニー、というイメージは消えていない。こんなところにも、以前のブログに書いた「シドニーvs.メルボルン」の構図があって面白い。

少し話が逸れたが、そのような訳で、肝心のユニオンは接する機会はほとんどなく、当時オーストラリアチームの試合の話を聞くこともなかった。しかしながら、そんな私にも一つだけとっておきのユニオンに纏わる思い出がある。

私たちの家族がシドニーに住んでいた1975年、全日本がオーストラリアに遠征をして来たのだ。ニックネームが今のように勇ましい「Brave Blossoms」となる前の「Sakura」あるいは「Cherry Blossoms」と、優雅だが、ちょっと勝負に強そうではない名前だった頃のことだ。

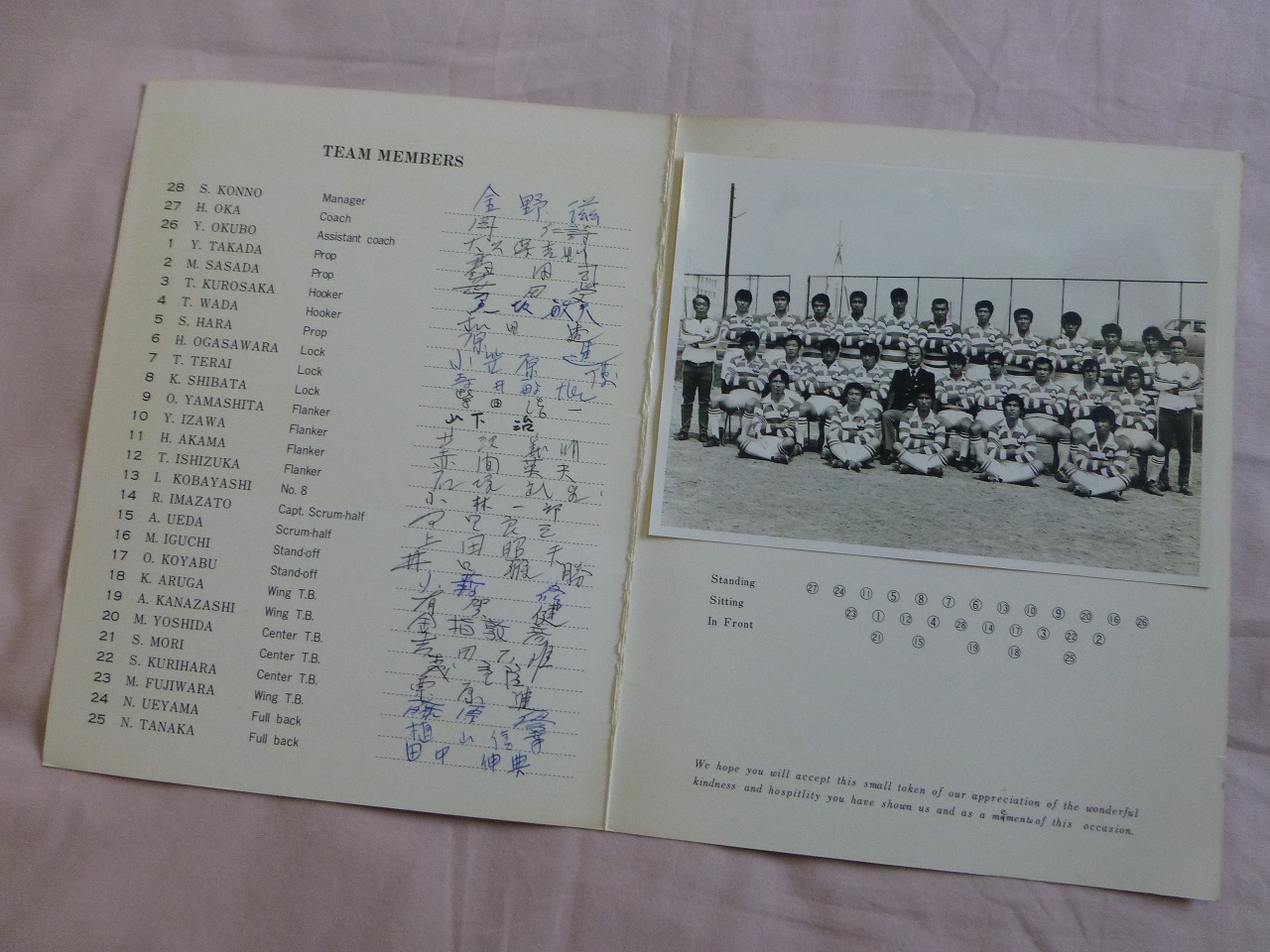

1975年全日本オーストラリア遠征のプログラムと選手紹介資料

1975年全日本オーストラリア遠征のプログラムと選手紹介資料 試合はもちろん地元日本人総出で応援しに行ったが、それにも増して当時中学生だった私の記憶に強く残っているのは、代表選手や関係者が10名ほど我家にやって来たことだ。

一ヶ月に亘る海外遠征の中間辺り。そろそろ日本食が恋しいのではないか、というタイミングでシドニー入りしたので、シドニー駐在の日本企業で分担して、社員の家庭に選手や関係者の方たちを呼び、日本食を振る舞い慰労しよう、ということになったらしい。私の父親の会社ではなぜか我家に白羽の矢が立って、10人くらいのご一行様が我家にやって来た。

私と弟二人は、みんなが集うリビングルームの隣りのダイニングキッチンから、時折選手や他の大人たちが愉快そうにしゃべり、飲み食いする様子を覗いていたが、選手の中には我々がいるダイニングへ来てくれて、気さくに声を掛けてくれた人もいた。

大変だったのは“料理長”の母だ。一人で食欲旺盛なラガーマン、プラス数人のお客さん分の食事を賄わなければならなかった。圧巻だったのは100個のおにぎり!

最初いくつ握ったのかわからないが、途中で足りなさそう、ということで、ご飯を追い炊き。更に握った。ご飯がまだ熱いうちに握ったので母の手のひらは真赤だったのを覚えている。

そしてやっと一段落し、母が半ば放心状態で台所の食卓の椅子に座っていたら、選手の一人が顔を出し、「あの~、奥さん、牛肉の、まだありますか?」と一言。牛肉の、というのは、大鍋で煮た「牛肉のパイナップル煮」。その一言を聞いて、母は「えぇぇぇ??まだ食べるんですか?」と心の中で叫んだ、というのが我家に伝わるとっておきのエピソードだ。おにぎり100個握り終わって、やっとホッとしたところだったのに、と。

でも、これは母にとっては、大変な喜びだったことは間違いない。母は、長かった海外生活でも毎日限られた食材で欠かさず和食をメインに食事を作ってくれ、父を含めた4人分のお弁当を用意してくれた料理にこだわりのある人だったので、きっと料理人冥利に尽きることだったのではないだろうか。当時スマホがあったら、間違いなく沢山写真を撮って、それが今残っていたと思うが、残念ながらそのおにぎりたちは、今私たち家族の記憶の中にしかない。

この中の10名程が我家を訪れてくれた

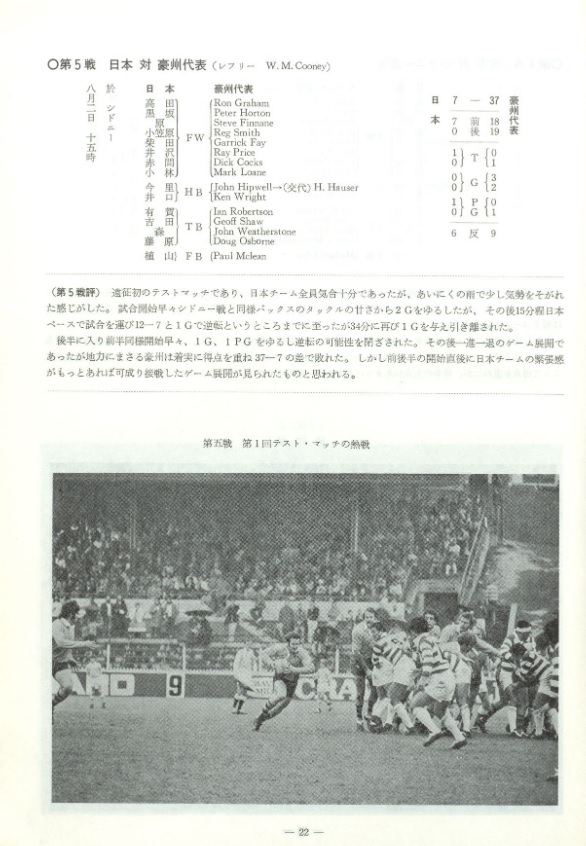

この中の10名程が我家を訪れてくれたさて、一方で肝心の試合の方だが、そのおもてなしをした日よりも後だったと思うが、いよいよ、全豪チームと対決の日がやって来て、我々一家も他の日本人の人たちとシドニー・クリケット・グラウンドへ応援しに行った。結果は7-37。30点差での大敗だった。その時私は、日本のラグビーはまだまだ発展途上なんだ。これからもっと鍛えて、どんどん強くなるんだ。そして全豪と互角に戦えるようになり、いつか必ず勝つんだ!と子ども心ながらに強く思った。まるで明治維新の時代の日本の人たちが西洋の国に追いつき、追い越すんだ、と思ったように。

対全豪戦の模様を伝える日本ラグビーフットボール協会の機関誌「Rugby Football」第25巻(スクリーンショット)(注①)

対全豪戦の模様を伝える日本ラグビーフットボール協会の機関誌「Rugby Football」第25巻(スクリーンショット)(注①) その後21世紀になってまたオーストラリアに住むことになり、ラグビーの話題が身近で聞こえて来るようになった。そんな時に開催された2007年のラグビーワールドカップ。私の耳に飛び込んで来たのは、日本が豪州に3‐91で負けた、というショッキングなニュースだった。

「え?差、縮まってないじゃん。広がってるじゃん。1970年代より後退してるじゃないか、日本」と心底がっかりした。やっぱり日本人にラグビーは無理なの?とも思った。

1975年のあのテストマッチからほとんどまともにラグビーを見たこともなく、その2007年のワールドカップも、そのニュースが入って来るまで開催されていること自体に関心がなかったような人間がそんなことを思って、全く失礼だった、と今にして反省しているが、その時の正直な想いはそういうものだった。

そんな訳で、今回のワールドカップに関しても、2015年の歴史的な南アフリカ戦勝利があったとは言え、この日本で果たして盛り上がるのか?お客さんは入るのか?これは、昔感化された人間としては、1つでも2つでも試合を観に行って、ワールドカップをサポートしなければならないのではないんだろうか?などと、2年くらい前には思っていた。が、ご存じの通り、まぁ、当たり前と言えば当たり前だが、私なぞの心配は全く不要。日本社会のあちこちを巻き込み、感動を与え、大盛況、大成功でワールドカップ日本大会は無事幕を閉じた。

結局私は、全くピント外れのワールドカップの捉え方をしていて、すっかり乗り遅れた上に、予想外の大人気になってしまって、とてもじゃないけれどナマで試合を見る、などということは叶わなくなり、結局家の近くの英国系パブで、ワラビーズの試合を2試合観戦しただけで終わってしまった。(うちにはテレビがないので、テレビ観戦も不可だったのだ。)

ただ、そんな私にもちょっぴりワールドカップの熱狂を体験する機会が最後の最後に訪れた。決勝戦の行われる直前の10月末日、オーストラリアからラグビー観戦を目的に組まれたツアーで来日しているお客さんたちを対象に、夕食会が都内で開催された。その集いのエンターテインメントで、たまたま私がよく知るオーストラリアの歌手が歌うことになり来日したために、その夕食会に潜り込むことが出来たのだ。

ツアー参加者は100人近くいたのではないだろうか。みなそれなりの年齢の方たちで、ハッピーリタイアメント組だろうか?その時点でワラビーズは既に敗退してしまっていたが、必ずしもワラビーズのファンばかり、ということではなさそうで、司会を務めるフォックスニュースのスポーツキャスターがアイルランドに言及したら、一部から歓声が上がるなどしていた。

スポーツキャスター(左端)を司会に迎えた余興のトーク

スポーツキャスター(左端)を司会に迎えた余興のトークラグビーオーストラリアのラエリーン・カースル会長も来場していて、登壇。

挨拶をするラグビーオーストラリア会長

挨拶をするラグビーオーストラリア会長オージーイングリッシュが行き交う中、ラストはオーストラリアのベテラン歌手ダリル・ブレイスウェイトが締め、その宴会場だけ、まるで現地オーストラリアにいるかのようなムードに包まれた。

参加者総立ちのライブ

参加者総立ちのライブ チーズ、各種オードブルにローストビーフや握り寿司、天ぷら、蕎麦、そしてベジタリアン対応のメニューなど、数々の豪華な食事のお相伴に預かりながら、私の頭の中に蘇って来たのは、もちろん44年前のあの母の握った100個のおにぎりだ。おにぎりから豪華握り寿司まで。思えば遠くへ来たもんだ、と思ったが、正に全日本も確実に44年の進化を遂げ、当時からすると随分遠くまで来ていたのだ。

このワールドカップの熱狂の余韻が余韻で終わらず、ラグビー人気が日本でも定着して行ってくれたらいいなぁ、と思う。そしてBrave Blossomsにはもちろん、今回今一つエンジンがかからないまま終わってしまったWallabiesにも今後益々頑張ってもらって、いずれまた両者の対決がナマで観戦出来る日がやって来ることを願いたい。

【注①】日本ラグビーフットボール協会の機関誌「Rugby Football」のバックナンバーは、日本ラグビーデジタルミュージアムのサイトから閲覧可

Read More from this Author